一、数字化办公:重构碳足迹管理的基础框架

在传统办公模式中,纸质文档、差旅会议和能源浪费构成了企业碳排放的主要来源。办公软件的数字化革命正以惊人的速度重构这一格局。以金山办公WPS 365为例,其云文档功能使企业年度文件处理量减少5.07亿张纸张,相当于保护了约6万棵成年树木的生长周期。这种改变不仅体现在资源节约上,更通过全流程电子化实现了碳足迹的可视化管理——每份文档的创建、修改、共享过程都能在系统中留下数字痕迹,为碳排放核算提供结构化数据支撑。

更深层次的变革发生在组织管理层面。微软开发的Microsoft Cloud for Sustainability平台,通过对接企业ERP、CRM等系统,可自动计算范围1至范围3的碳排放数据。这种集成化管理系统使得原本分散在采购、生产、物流等环节的碳数据得以整合,形成完整的碳足迹图谱。如宁德时代借助类似系统,成功将生产基地的年度碳排放强度降低15%,同时优化了供应链运输路线,减少无效碳排放。

二、智能分析:数据驱动的碳管理决策体系

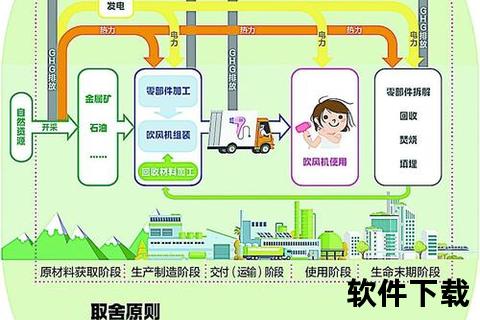

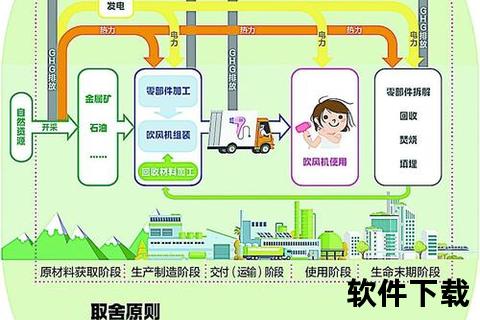

现代办公软件已突破工具属性,演变为企业碳管理的智能中枢。中国科学院研发的GIS-LCA软件,通过地理信息系统与生命周期评价的融合,能精确计算不同区域供应链环节的碳排放系数,为企业选址决策提供科学依据。这种空间维度的碳足迹分析,使得企业可以精准识别高碳环节,例如某汽车制造商通过分析发现,其海外零配件运输产生的碳排放占产品全生命周期的21%,进而调整供应商布局实现减排。

人工智能技术的注入更带来质的飞跃。CarbonAI平台运用NLP技术从非结构化报告中提取能耗数据,结合机器学习模型预测减排路径,其预测准确率较传统方法提升40%。在办公场景中,智能会议系统可自动生成会议纪要并计算虚拟会议节省的差旅碳排放,某跨国企业应用此类系统后,年度差旅费用降低32%,相应减少二氧化碳排放1800吨。

三、生态协同:构建绿色供应链的共生网络

办公软件正在重塑企业间的协作方式,推动供应链碳管理的范式转变。海尔集团打造的碳资产管理平台,通过区块链技术实现供应链碳数据上链,确保从原材料采购到产品回收的全链条数据可信。这种透明化机制倒逼上下游企业共同减排,如某家电企业通过平台数据共享,促使83%的供应商完成能效改造,整体供应链碳强度下降19%。

更具创新性的实践出现在产业生态构建中。瑞安办公发起的"低碳办公联盟",联合30余家专业机构开发出覆盖设计、生产、回收等环节的100余个低碳解决方案。这种平台化协作模式突破企业边界,形成行业级的减碳知识库。例如其推广的"深绿租赁"模式,通过能耗奖惩机制,促使租户单位面积空调能耗降低12%,相当于每年减少碳排放4万吨。

四、未来图景:技术赋能下的碳管理革命

前沿技术的融合应用正在开辟碳追踪新维度。Carbon Technostructure装置通过蒸汽绘图技术,将网站访问的实时碳排放转化为可视化艺术呈现,这种沉浸式体验使抽象的碳数据产生情感共鸣。而微软开发的"Planetary Computer"平台,整合全球气象、能源等数据,为企业提供气候变化情景模拟,辅助制定适应性的减排策略。

政策与技术的协同将决定未来走向。我国计划在2025年前建立国家碳足迹数据库,推动50个重点行业完善核算标准。在此背景下,类似易碳数科"积木LCA"这样的国产软件,凭借其适应中国工业特点的建模系统,已服务钢铁行业30%以上产能,其开发的钢铁产品EPD平台,正在重构行业碳排放的话语权体系。

这场由办公软件引领的绿色革命,本质上是对企业运营逻辑的重构。当碳管理从被动合规转向主动创新,当数字化工具成为可持续发展的基础设施,我们看到的不仅是技术迭代,更是人类在环境保护与经济发展间寻求平衡的智慧探索。未来,随着量子计算、数字孪生等技术的突破,碳足迹追踪将迈向更高精度的动态管理,为全球碳中和目标提供更强大的技术支撑。